東日本旅客鉄道株式会社 様

個人に「応じて、適切な」動機づけを行う人材育成にAttunedを活用

AI × モチベーションで、"モチベーション"を可視化。モチベーションアセスメントやAI TalkCoachを活用し、チームのパフォーマンスとエンゲージメントを向上させましょう!

ダウンロードはこちら

「久しぶりのオフィス出社、なんだか以前より活気がない気がする...」 「部下が指示されたことしかやらなくなった」 オフィス回帰が進む中で、ふとそんな違和感を覚えたことはありませんか? それはもしかすると、話題の「静かな退職(Quiet Quitting)」があなたのチームでも起きているサインかもしれません。本記事では、オフィス回帰が引き起こすこの現象の正体と、マネージャーが取るべき具体的なアクションについて解説します!

働き方や価値観が多様化する中で、「従業員をどのように支援し、成長を促すか」は多くの上司やマネージャーにとって重要なテーマになっています。その中でよく聞かれるのが 「フィードバックは、かえって相手を傷つけてしまうのではないか」 「言わないほうが無難なのではないか」 という不安です。Attunedの11モチベーターのひとつである「フィードバック」は、 まさにこうした迷いが生じやすい領域に関わるモチベーションです。

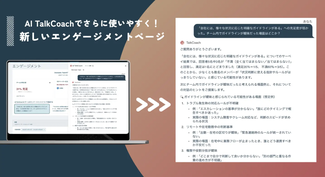

今回のアップデートは、UI/UXを刷新しデータの視認性を高めるとともに、Attunedの核である「AI TalkCoach(AIトークコーチ)」機能をエンゲージメント・ダッシュボード上に統合するものです。 これにより、Attunedが収集する「個人に最適化された良質なデータ」に基づき、多忙なマネージャーが「今、具体的に何をすべきか」をピンポイントで理解し、即座に行動に移すことを可能にします。

従業員育成の重要性は一段と高まっています。 人材とパフォーマンスの両方を重視する組織は、そうでない組織と比べて収益成長率が最大30%高いとされています。育成は組織の成長を支える主要な要素です。 今回は最新の人材育成方法をご紹介します。

「HR Monitor 2025」は、ヨーロッパと米国の1,900社以上を対象に、人事の課題と可能性を分析したレポートです。 そこで示された大きな潮流のひとつが、「採用の複雑化」。 事業がHRに期待すること、従業員や候補者が求めること、そしてHRが実際に提供できているものの間にギャップが広がり、採用は"量の勝負"から"構造の勝負"へ移っています。

ハラスメントへの配慮が求められる時代、さまざまなリスクが発生し、徐々に部下と距離をとる上司も増加しています。 しかし、信頼関係や相互理解がスムーズなチームワークには欠かせません。 「部下との信頼関係を築くにはどうすればよいのか?」 今回はこの悩みに対して、「価値観の理解」を実現させる方法や日常でも使える配慮の方法などを簡潔にご紹介します。

あなた自身や部下の働く理由はなんですか?経済的な安定や利益を産むプロセス、結果の可視化が「やりがい」を感じさせるなら、あなたのモチベーターは「ファイナンス」かもしれません。 自分を含むチームのモチベーション理解と向上のために、単なる「お金好き」ではない、内発的動機としての「ファイナンス」を5分で確認しましょう。

「エンジニアと話しにくい、、」そう思ったことはありませんか?日々の開発業務の中で「コミュニケーションの壁」に直面することも少なくありません。本記事では、エンジニアのコミュニケーション改善の重要性と、Attunedが提供できるサポートについて解説します!

McKinsey & Companyが2025年6月に発表した「HR Monitor 2025」から浮かび上がったのは、これからの人事が進化するために欠かせない5つの視点です。 本記事では、そのうちの1つである「計画的人員戦略」をわかりやすく整理し、未来のHR像を一緒に考えていきます。

「やる気が起きない、モチベーションが上がらない...」そんなとき、自分のモチベーションを上げる"スイッチ"がどこにあるのかを考えてみてはいかがでしょう。本記事では、モチベーター・やる気を高める教訓についてまとめつつ、私たちのリサーチから得たノウハウをご紹介します。

「人的資本経営」という言葉がバズワードのように飛び交っています。今回は、この「従業員を大切にすること」と「企業業績」の具体的な関係性について、衝撃的な調査レポートと日本企業の事例を交えながら解き明かしていきます!

DXを推進するマネージャーとして、定着しないことに頭を抱えたことはありませんか?その原因は私たちが思う「学習コスト」ではなく、回復不能な「失敗コスト」の恐怖。それは怠慢ではなく、合理的な"自己防衛"かもしれません!

「雰囲気の良さ」が、単なる「批判のない仲良しクラブ」を意味しているとしたら、それは非常に危険な兆候です!その状態は、組織のイノベーションを阻害する「コンフォートゾーン(ぬるま湯)」に過ぎない可能性があります。 本記事では、「心理的安全性」という言葉に潜む大きな誤解と、対立を恐れる組織が陥る罠、そしてそれを乗り越えるためのヒントをお伝えします!

AIが進化すればするほど、実は「人間ならではの価値」がより一層重要になってきます!この記事では、AI時代に本当に求められるスキルとは何か、そして、そのスキルを発揮するために不可欠な「内発的動機」と「心理的安全性」について、信頼できる調査や理論を交えながら解説します。

VUCAと呼ばれる変化の激しい現代、社員一人ひとりの「レジリエンス」が組織の成否を分ける鍵となっています。本記事では、レジリエンスの定義、なぜ今必要なのか、そして具体的な育成方法までを分かりやすく解説します!

若手は「すぐ辞める」と言われますが、果たして本当でしょうか。 実は、実際の3年以内離職率は過去25年で大きく変わっていません。 今回は、2025年8月25日に婦人公論にて公開された『<すぐ辞める>説が根強いゆとり世代・Z世代だが、3年以内の離職割合は過去25年間大きく変わっていない。を参照しつつ、Z世代の離職背景を整理し、企業が人材流出を防ぐために必要な施策を解説します。

心理的安全性は、モチベーションを支える土台となります。 しかし、具体的にどのような方法で心理的安全性が高まるのかを考えることは難しい場面も少なくありません。なぜなら、メンバーの個人差や価値観を考慮し、適切な手段を見つけるまでに多くの時間を要するからです。 本稿は、Attunedのモチベーションインサイトが、心理的安全性の高い職場づくりにどう貢献可能であるかを解説します。

米国の研究では、職場における「インシビリティ行為(無礼)」が年間で 270億ドル規模の経済的損失 を生んでいると報告されています。 無礼とは、強い意図を持ったハラスメントではなく、曖昧で低強度な逸脱行為を指します。 本記事では、無礼の定義やハラスメントとの違い、アメリカで注目が高まる背景、日本企業への示唆について整理します。

「従業員のために取り組んでいるのに離職率が高い」 このような悩みを抱える人事は少なくありません。 エンゲージメントやハラスメントなど、従業員を尊重する風潮のある現代、従業員のために取り組む企業・人事部は増えてきています。 しかし、その結果定着率は上がっているのでしょうか?上がらない場合、何が原因なのでしょうか。 それは、「人事と従業員の認識のズレ」かもしれません。 本記事では、そのリスクと実例、原因、解決策を解説します。

「最近、部下が指示待ちになってしまう」 「新しい仕事への挑戦意欲が薄れてきた」 そんな悩みを抱えるマネージャーは少なくありません。 その背景には、"ワークモチベーション"の低下が潜んでいる可能性があります。 「ワークモチベーション」について知ってみましょう。

お役立ち資料

2025年のモチベーションランキングレポートが完成しました。このレポートは、世界中のAttunedユーザーの皆様のモチベーションの変化を、学術界や産業界のエキスパートの視点を取り入れ、詳細に分析した非常に貴重なデータに基づいています。

社員のエンゲージメントを高める、心理的安全性の高い職場とは何かが理解できるホワイトペーパーです。「心理的安全性」と「内発的動機づけ」について詳しく解説します。

一覧を見る

『Attuned』の導入に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

各種資料やオリジナルサマリーを

【無料】でダウンロードできます

まずは無料でお試ししませんか?

ご利用方法もサポートいたします

見積りを依頼したい、導入の流れを

知りたいなど何でもご相談ください